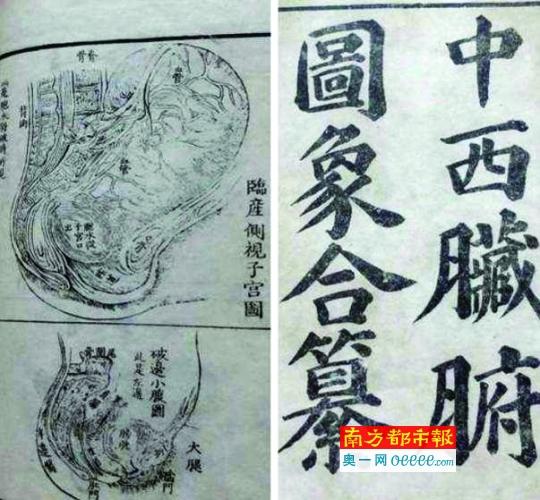

《中西脏腑图象合纂》即《华洋脏象约纂》流传再版的另一书名。

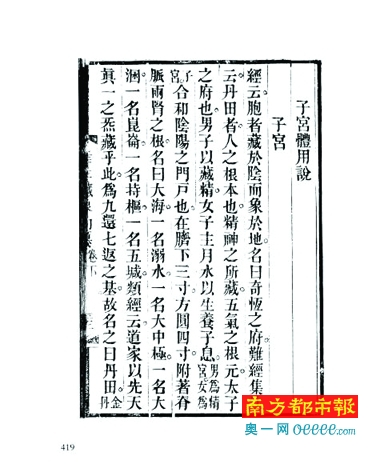

《华洋脏象约纂》早期版本的内页与书名页。

《华洋脏象约纂》作者、祖籍广东南海的朱沛文。

□肖建喜

说到中西汇通,大家在医学上往往想到“中西医结合”,其实“中西医结合”这个概念并不是现代才有的。早在近代鸦片战争前后,国门洞开,西风东渐,在医学上就有了中西汇通。当时,全国有四大中西汇通医家,分别是四川彭县唐容川、江苏孟河恽铁樵、山东诸城张锡纯和广东南海朱沛文。这里我们就来讲讲南海朱沛文的故事。

朱沛文,字少廉、又字绍溪,生卒年不详,19世纪中叶著名医家。著作有《华洋脏象约纂》4卷,现在还存有光绪十九年(18 9 3年)佛山首刻本。后来经国学大师兼中医学家章太炎先生收入《医学大成》,更名为《中西脏腑图象合纂》。

朱沛文出身医学世家,其父悬壶临证六十余年,医术高超,方圆十里的百姓把他视为再世华佗。但父亲死后,兄弟几个嗜古成癖,不懂经营,家里生活很快就陷入了困顿。

排行老八的朱沛文胸怀大志,酷爱研究医书,但却不懂得现实中的生存之道。有段时间寄居在朋友家里,总是随手拿着医书阅览,看至兴起常常躺在床上吟诵,遭到不少白眼,他却全然不顾。

嗜书如命的朱沛文机会终于来了!18 8 7年,清政府设立“医学经古”一科取士,相当于现在教育厅长的广东学政汪柳门担任主考官。汪是安徽人,博通医籍,朱沛文就把自己写的医论二卷呈送给汪柳门。考试成绩相当不错,汪柳门对其非常赏识,就录取了南海的朱沛文和番禺的孔沛然两人。

可是入学以后,再参加乡试,朱沛文三次都失败了,最终无缘官场。

1891年继任的广东学政叫徐花农,浙江人,朱沛文又将自己写的《医门管见》《华洋脏象约纂》两书书稿呈送徐花农。徐一看,这个年轻人太有才了!一定要帮帮他。第二年,正准备把朱沛文拨送到广雅书院(今广雅中学前身)进修,不巧书院没有空缺名额,只得作罢。

正所谓“不为良相则为良医”,朱沛文屡遭挫折,终于心灰意冷,在亲友劝说下,退而以医为业。

开放包容,亲视解剖

朱沛文生于清末,长在岭南一带,当时正当西方医学在我国开始广泛传播。广州尤为兴盛之地,深受西医理论和方法的影响,例如中国第一家西医院博济医院就产生于广州。朱沛文把广东人开放包容的性格特征淋漓尽致地发挥在医学方面,他有家传的中医,又广泛涉猎西医书籍,还亲自跑到西医院去看解剖器官组织,所以才写成了《华洋脏象约纂》一书。

《华洋脏象约纂》,顾名思义,“华”是指中国的,“洋”是指西方的,所谓“脏象”是指脏腑生理功能、病理变化表现于外的征象,而“脏腑”是中西医都必然要涉及的具体问题。“约纂”意思是讲个大概,体现了朱沛文谦虚的精神。这本书之所以选择脏腑入手比较,是因为“夫以医治人身之道,确乎有象可据,非可空谈名理”。朱沛文主张系统地把中西脏象之说拿来摆在一起客观比较、评介,择善而从。

全书的结构,除第一卷为附录外,正文基本是从脏到腑,到五官诸窍,到皮肤、肌肉、骨骼,到血、气,到津液,到生殖系统;再说月经、乳汁;最后是音义和各系统的图谱。体例则是各节均先引中医传统观点,再引西医学说,最后略加按语,阐明己见。全书主要围绕中西医学基础理论进行比较。《华洋脏象约纂》的主要学术贡献是,通过客观比较中西两种医学,进一步确立了中医的价值;二是阐明了中西医认知方法的异同,对中西医汇通进行了深层次的思考。

中西汇通,不偏不倚

朱沛文对中西医都有一定的认识,且见解颇为中肯。朱氏认为中西医“各有是非,不能偏主,有宜从华者,有宜从洋者”。中医擅长探究道理,但不擅长观察具体事务,探究道理过了就显得虚;西医就相反,擅长观察具体事务,但不太讲究大的道理,这样又未免太固执死板。他主张汇通中西以临床验证为标准求同存异,“应通其可通,而并存其互异”。远在100多年前,朱沛文就指出了中西医学方法论的不同,并且提倡各取所长,求同存异,这是难能可贵的。

在临床验证中,朱沛文对中西汇通持审慎的科学态度。对一些西医不能解释,而中医却经无数临床验证的理论,都主张一一保留下来,通过临床例子说明中医的正确性。例如在“心脏体用说”里,关于心脏大小、形状及血液循环等,肯定西医有关学说更为具体详实。

中医有“心主神明”一说,西医认识心脏只管行血,感知神智一类的,都是脑的功能而已,“岂知心为藏神之舍,脑为运神之机”。他引用中医学说进一步解释,脑由肾所生,心与肾表里交通,所以有关的病也是相互联系的,“故凡神病者,心肾兼疗为先”。他从生理病理关联的理论解释心肾与脑的密切关系,认为确为临床实践所证实,有必要保存中说。朱氏既不墨守中说,也不附会西说,其实事求是的科学态度,在当时是相当进步的。

活体离体,自不相同

朱氏亲历解剖验证,提出要注意活体与离体两种不同状态的区别,据此他发现了不少前人在论述脏腑上的疏漏,并逐一指正。如对中西汇通前辈医家王清任的《医林改错》,他指出作者剖验死孩,见血管已无血,便把血管误认为气管,这是非常错误的。

他说:“所有十二经脉、奇经八脉、十六大络、三百六十五孙络,皆洋书所不著。夫诸经络运行人身,全凭生气鼓舞,若呼吸一绝则经络灭然,杳无所睹。”说明经络非“剖验死人”之西医所能明了,这都是认知方法不同所导致的。

中医如何入门,《华洋脏象约纂》一书还针对中医初学者撰有“读书门径”一节,列出了自《黄帝内经》以下至晚清医书近百种,每种作简明点评,既是入门指引,也反映了他的学术思想。如评《黄坤载八种》,说其“义理精深,矜炼意峻,其言五行则却近纠缠”,体现了他反对空谈玄理的精神。

他还指出:“谚云‘熟读王叔和,不如临证多’,至哉言也!然虽有善读医书而不善临证者,然断无昧于医书而精于临证者。故必先读书以培其根底,后临证以增其阅历,始为医学之全功焉。”提出重视读医书对于临床诊疗至关重要。所以现在很多中医都有一个“半日临证,半日读书”梦想。

朱沛文是一位相当值得推崇的中西汇通医家。他在认真、全面掌握中西医学对脏腑的认识的基础上,以理性、实证的精神进行对比研究,态度客观,结论中肯,他的汇通,不仅仅在于学术的比较互证工作,更主要是体现了一种向哲学思考的超越。他不但总结出中西医学体系的差异,而且从方法论的角度阐明了差异的根源,对中西脏腑问题、经络问题等给出了有价值的评价,对中西医汇通或结合的发展有重要的启迪意义。

作者单位:广州中医药大学

参考文献:刘小斌、郑洪《岭南医学史》,广东科技出版社,2012.

链接:http://epaper.oeeee.com/epaper/A/html/2019-06/02/content_18803.htm