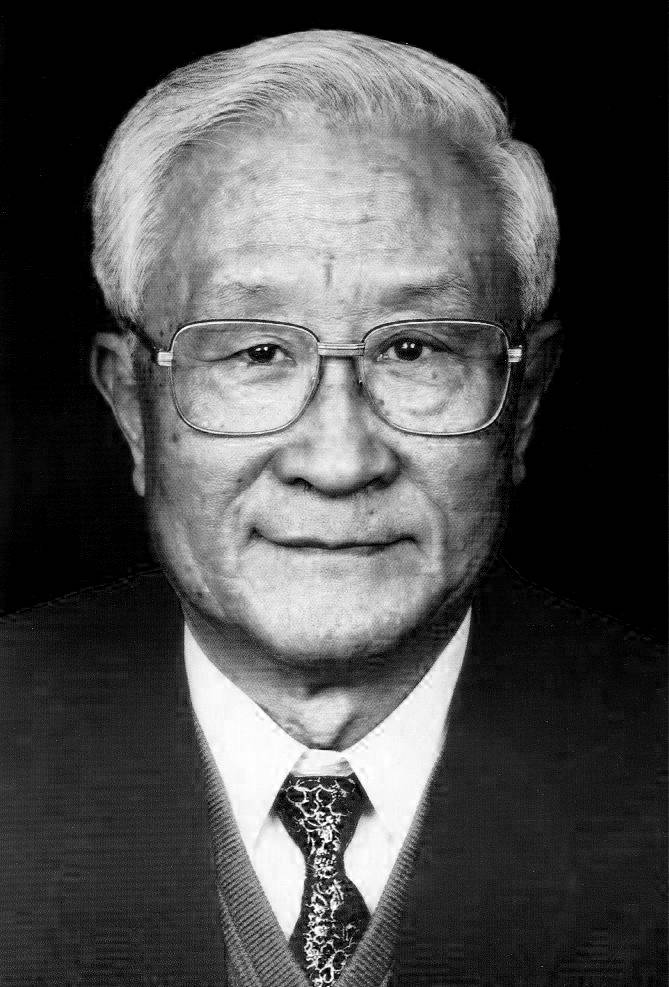

2016年4月9日,89岁的终身教授、博士生导师王建华平静地离开了我们。

作为我国现代脾胃学和中药药理学的开拓者之一、著名中西医药结合研究专家,王老的身后留下了一个个载入历史的突出贡献,一段段感动杏林的温暖回忆:参与组建中国药理学会中药药理专业委员会,并担任首任主任委员;对“麻沸散”的研究,揭开了中药麻醉的千古之谜;结合临床研究脾虚证,取得国家科技进步二等奖……

王建华教授知识渊博,治学严谨,淡泊名利,艰苦奋斗,从事中西医结合、中药药理的教学和研究工作50多年,把毕生精力献给了祖国的中医药事业。

出身西医,最终结缘中医药事业

1927年11月,王建华出生于江苏泰兴。1951年毕业于同济大学医学院,同年进入协和医学院药理高级师资进修班学习。青年时代的他梦想成为一名临床外科医生,直到毕业依然笃信自己以后主攻的是西医,却不知人生的航船正在悄悄转向。

在高师班学习期间,有两件事对王建华以后的专业道路产生了重大的影响。一是著名药理学家周金黄教授倡导,请中医师朱颜为同学们介绍人参等中药的药理研究概况,这是他第一次接触中药药理。后来,又请著名药理学家陈克恢介绍研究麻黄碱的经过,此研究在当时国际药理界产生了巨大影响。“这件事引起我的震动,我体会到了中药的神奇,并下定决心,将来如果研究药理,我就研究中药药理。”王建华生前曾回忆道。

1960年至1961年间,王建华参加了徐州市卫生局举办的“西学中”班,脱产学习中医一年,对中医药理论进行了较为全面的学习,中医药学博大精深的理论体系及灵活多变的临床辨证思维给他留下深刻的印象,从此与中医药事业结下了不解之缘。为了巩固所学中医药理论,结业后仍坚持每周有两个半天参加附属医院中医科门诊,随师学习,直至文化大革命开始。

创办全国首个脾胃研究所,推动中西医药结合研究

1974年,王建华调入我校工作,他坚持祖国医学与现代医学科学技术相结合,临床研究与实验研究相结合,多学科相结合的主体方向,致力于中西医结合脾虚证辨证论治规律和中药复方药理研究。1975年,王建华创建了全国最早的脾胃研究所——广州中医药大学脾胃研究所。

初建脾胃研究小组时,有人建议做调理脾胃方药的药理研究,从药理学上探讨脾胃学说,即所谓的“以药探理”。可王建华拒绝了:“中医几千年都是临床,所以我们搞脾胃理论研究就是要在中医理论指导下立足于临床。”自此,王建华对自己约法三章:“从零开始,边干边学,当小学生。”

持之以恒,王建华先后主持国家七五攻关项目,国家自然科学基金、卫生部、广东省自然科学基金等多项课题研究,其中,他主持的“脾虚证辨证论治的系列研究”获得2000年国家科技进步二等奖。相关成果“脾虚证辨证论治的基础研究”获1999年国家中医药管理局中医药基础研究二等奖,“微电脑胃肠电检测和分析系统”获1986年卫生部重大科技成果乙级奖,“脾胃学说研究”获广东省科学大会奖。先后发表论文150余篇。出版专著8部。

首次发现麻沸散有效成分,竟然救了自己一命

王建华曾江苏医学院、徐州医学院工作。他在徐州医学院工作期间,开展了中药麻醉的基础研究。在研究初期,王建华团队遇到了难题:药液用在实验动物身上并没有很明显的麻醉效果,可临床的进程却很快。王建华于是亲自到临床查看,发现中药麻醉原是复方。进一步分析后,王建华惊喜地发现“麻沸散”中主药洋金花的麻醉有效成分为东莨菪碱,这一首要重大发现为其后的中药麻醉剂型改革及麻醉作用机理的研究提供了依据,同时这一研究也揭开了中药麻醉的千古之谜,使古老的中医药理论焕发出新的光芒,研究成果先后以多篇论文的形式发表,后来由人民卫生出版社出版《中药麻醉》专著(1971年,1974年再版),有关中药麻醉的研究成果获得1978年全国科学大会奖。

“中药麻醉的最大优点是它在麻醉的时候保持血压的稳定,具抗休克作用,克服了全身麻醉易引起休克的缺点。”王老自己也没想到,自己的这一重大研究成果竟然很快就应用到了自己身上。1977年,已在本校工作的王建华因患胆石症导致胆道梗阻,并发休克,必须进行手术治疗,由于西药麻醉有降压的作用,故选用了中药麻醉。“你的中药麻醉也救了自己啊!”同事的一番话让王建华十分感慨。

重视人才培养,曾获全国优秀教师称号

身为终身教授,王老十分关心学生的成长。自1978、1986分别担任硕士生导师和博士生导师以来,先后培养研究生47名,其中硕士生26名,博士生21名,当中不乏澳门科技大学校长刘良、四川省中医药科学院院长赵军宁、香港浸会大学协理副校长卞兆详、广州市药检所所长江英桥等领军人物。

王老自1991年起获政府特殊津贴,1998年获全国优秀教师称号,1997年获广东省“南粤教书育人优秀教师”特等奖,2006年获新南方优秀教师奖。

“对学问孜孜不倦,对学生严格要求。”这是第一附属医院脾胃病科主任刘凤斌对恩师王建华的深刻印象。刘凤斌说,王老有一个雷打不动的“规矩”:无论多忙,每个月他都会集中学生们开会,让年轻人汇报每月所学和研究所得。“做研究必须要谦虚,要踏实,更要持之以恒。”点评完每一位学生的研究得失后,王老都不忘再三叮嘱。

学问上的严师,生活中的慈父。每逢知道学生家中经济困难时,王老都会自掏腰包,给学生们补贴学费。“为人为师为学者,王老都是杏林楷模,他的离去是岭南中医药界一大损失。”学生们沉痛悼念。

王老不仅重视学生业务素质的培养,更重视思想品德的教育。他经常告戒他的学生“要做学问,先要学会做人”。他传授给学生的不仅仅是科学知识,而且包括人生哲理,艰苦奋斗的创业精神和严谨的学风。

88岁仍坚持每天上班,探讨新课题

就在两周前,脾胃研究所所长胡玲来到医院,给病榻上的王老带来一个好消息:由王老领军的“脾虚证研究”入选了建国后60年以来《中国中医药重大理论传承创新典藏》,这也是华南地区唯一入选的中医药研究领域。

听罢,王老瞬间精神起来,不忘叮嘱胡玲:“你们不用经常来看我,好好地把研究所搞好,我就放心了。”没想到,这竟成了王老的遗言……

德范长存,相识超过20年,在胡玲眼里,王老是一位和蔼儒雅、正直严谨的学者。直到去年底生病前,88岁高龄的王老仍坚持每天8点半准时到研究所上班,与后辈们一同探讨新课题;有时年轻人提出不同意见,这位医药泰斗也虚心接受。

王老患病住院期间,学校领导亲切关怀,多次前往探视;王老入住的第一附属医院高度重视,多次组织全院专家会诊并成立救治小组,病区医护人员精心诊治。连照顾王老的护工也在他临终前依依不舍。

王建华教授遗体告别仪式于4月15日下午3时在广州殡仪馆青松厅举行。音容宛在,长歌当哭,王老一路走好!